赵孟頫书论的核心:“用笔千古不易”

2018-10-04

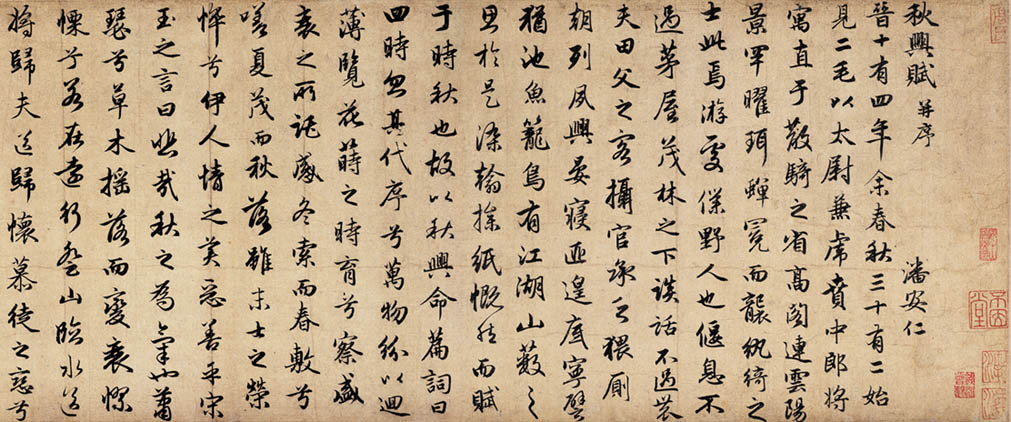

赵孟頫 《秋兴赋》局部

无论是在元代还是在中国书法史乃至中国文学艺术史上,赵孟頫都是一座巍然耸立的高峰。在艺术评判与封建伦理的双重标准下,赵孟颗成为书法史上争议最多的人物,而他的著名论断“用笔千古不易”,又使得后世见仁见智,聚讼纷纭,莫衷一是。

赵孟頫 《归去来兮辞》(局部)

赵孟頫在元初执画坛牛耳,为元代山水画变革的先驱,他托古改制,追逐古意,启迪着元代画风的改变。诗文为一代雄才,“浏亮雅适”。(钱钟书《谈艺录》)在篆刻实践与篆刻理论上多有建树,尤其是印学著作《印史序》可谓开篆刻理论之滥觞。在书学理论上,赵孟頫主张取法晋韵,避俗趋雅,勿使书品与人品相混淆。

近世又随俗皆好学颜书,颜书是书家大变,童子习之,直至白首,往往不能化,遂成一种臃肿多肉之疾,无药呵差,是皆慕名而不求实。向使书学二王,忠节似颜,亦复何伤?吾每怀此意,未尝以语不知者,流俗不察,便谓毁短颜鲁公,殊可发大方一笑。

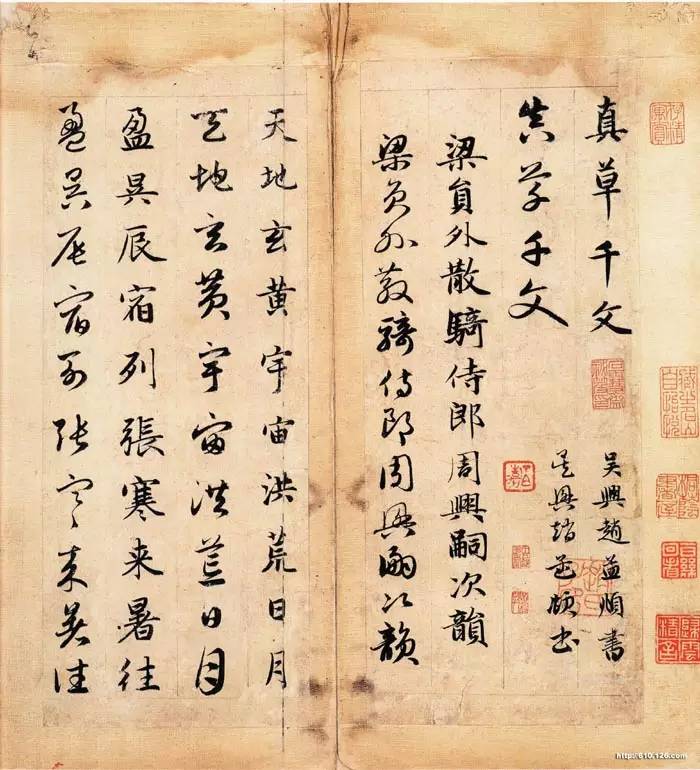

赵孟頫《真草千字文》

赵孟頫书论中最为著名的命题则是“用笔千古不易”,惊世骇俗,振聋发聩,影响之大,以至今日仍聚讼纷纭,争论不休。

至大三年(1310年)九月,赵孟頫应召赴京,途中将独孤僧(天台人淳明)所赠《定武本兰亭》反复赏玩,先后写了十三条跋文,即流传后世著名的“兰亭十三跋”。其中写道:

书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。右军宇势古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以为师法。齐、梁间人结字非不古,而乏俊气,此又有乎其人,然古法终不可失也。

赵孟頫《种松帖》

书法的用笔经历了漫长的发展过程,逐渐积淀为具有民族审美心理与丰富文化内涵的独特的艺术技巧式样。在一定原则与标准下的毛笔书写,是汉字书法区别于其他艺术最为重要的界定,历代书家已多有阐发。如宋代大书法家黄庭坚所说:“张长史折钗股,颜太师屋漏法,王右军锥画沙、印印泥,怀素飞鸟出林,惊蛇入草,索靖银钩虿尾,同是一笔法:心不知手,手不知心法耳。”(《论书》)在赵孟頫的书论中,用笔被提升到十分重要的位置上:

学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。学书有二:一日笔法,二日字形。笔法弗精,虽善犹恶,字形弗妙,虽熟犹生。学书能解此,始可以语书也己。

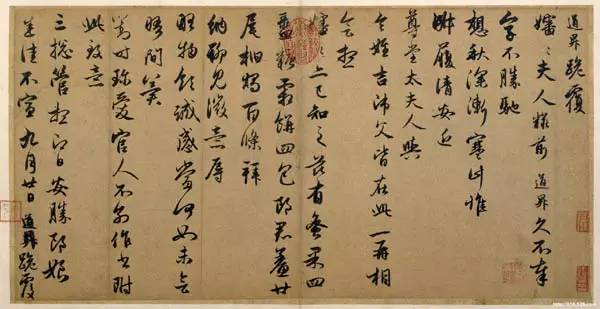

赵孟頫《秋深帖》

难怪赵孟頫那样重视“用笔”,强调“书法以用笔为上”,原来用笔不仅仅是关乎技巧,它还干系到人品名节,干系到道德修养,干系到知人论世!将用笔提升到“千古不易”的高度是因为其中有着儒家千古不变的伦理道德标准和人格品性作为理论支点的。

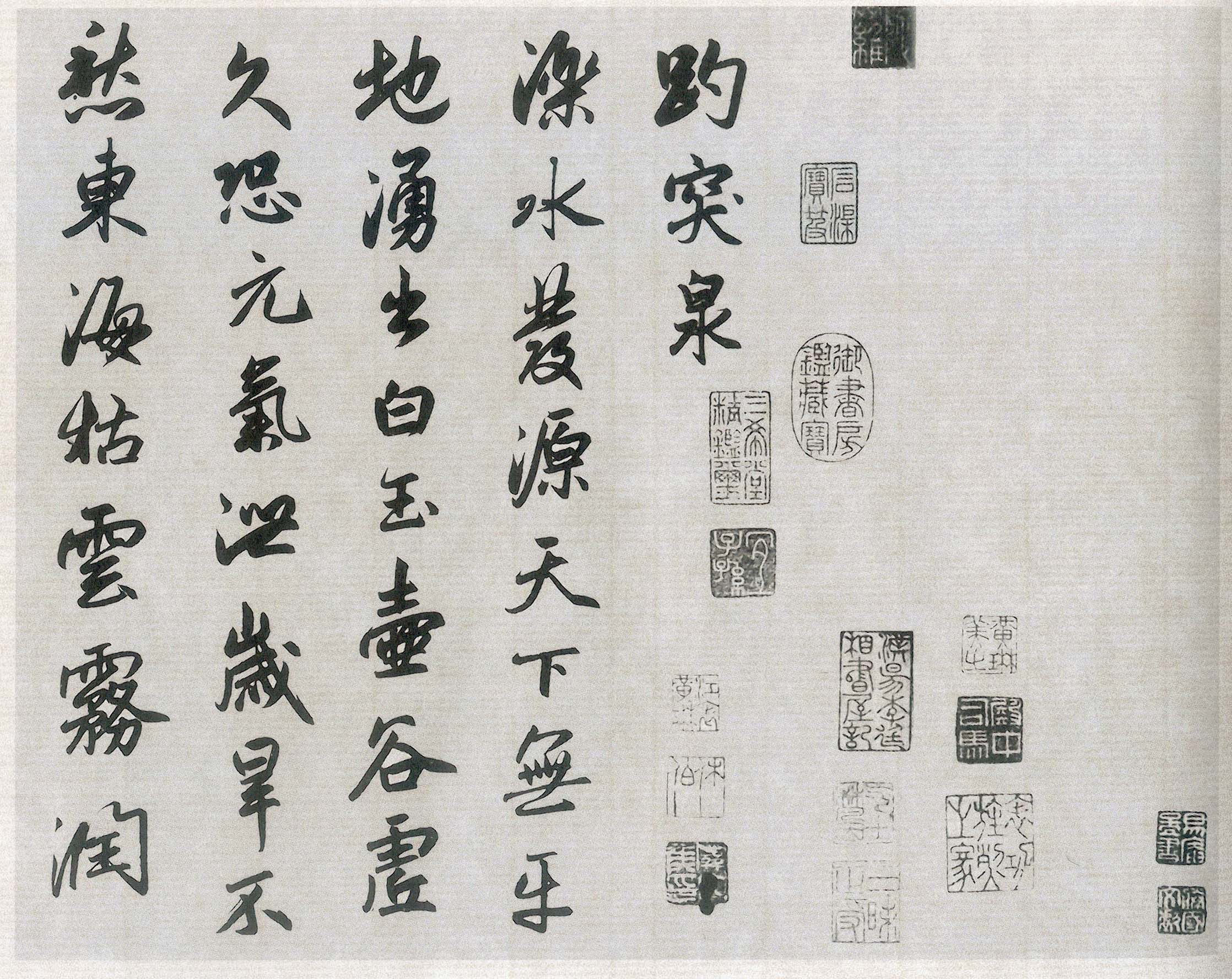

赵孟頫 《书趵突泉诗》

赵孟頫“用笔千古不易”的提出,是沿着用笔——书品——人品的理性思维对书法艺术作出的理论思考与价值判断。而后人的一些分析,大多胶着于用笔的技巧如执笔用锋方面,或管中窥豹,或盲人摸象,终难揭举本意。