《八十七神仙卷》,几乎没有人不认为这是一件优秀的作品。著名画家,美术教育家徐悲鸿先生对他的评价极高,两次倾其所有购买此画。虽然徐先生一生藏画无数,仍将它视作自己的生命,认为“世界所存中国画人物无出其右”。

如果世界上真的有时空穿越这回事的话,那么这幅画,则好像一个虫洞,将吴道子、武宗元、徐悲鸿等艺术大师连接起来,穿越千年时光来到中央美术学院美术馆和现代人见面。其充满戏剧性和传奇色彩的背后故事,又是怎样将齐白石、张大千、谢稚柳等古今中外艺术大家不断吸引,会不会吸引未来更多的艺术大家,形成神奇的引力场呢?

“八十七神仙”惊世迹现

1937年5月中旬的一天,著名画家徐悲鸿应香港大学许地山教授之邀,去看一位德籍妇人拟销售的中国字画,在尘封的诸多物品中,偶然发现《八十七神仙卷》,大为惊叹。

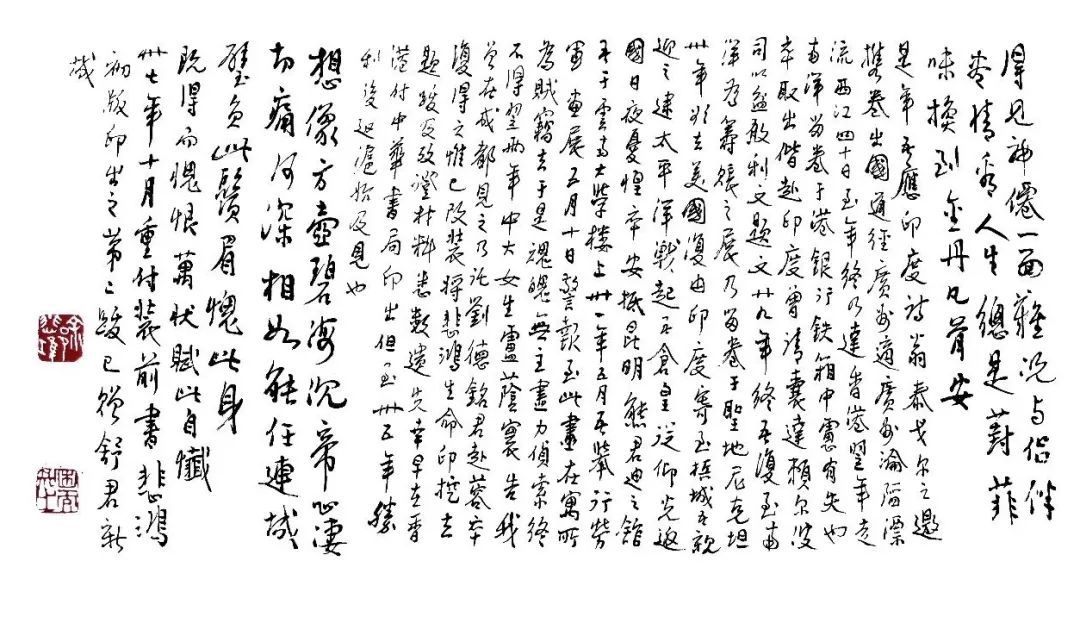

这是一幅白描人物手卷,佚名,绢底呈深褐色,画面有八十七个人物,列队进行,飘飘欲仙。虽然割损一些,但徐悲鸿见状仍喜不自胜,以高价购回并在画后长篇跋文以记其事,还以一枚“悲鸿生命”印钤于其上,随身携带,不离其身。

他跋中写到,“吾于廿六年五月为香港人学之展,许地山兄邀观德人某君遗藏,余惊见此,因商购致,流亡之宝,重为赎身。仰世界所存中国画人物无出其右,允深自庆幸也……”

自打得到了《八十七神仙卷》,徐悲鸿每天都得把它打开仔细观看,将它视作生命,时刻携带。

《八十七神仙卷》引首

齐白石书“八十七神仙卷”;落款“八十八岁,齐璜”

1942年5月10号这一天,侵华日军的飞机出现在了昆明的上空,正在昆明举办画展的徐悲鸿不得不和人们一起跑进防空洞避难,此期间《八十七神仙卷》却遭窃贼盗取,不知去向。

因躲防空,所藏《八十七神仙卷》被盗。故焦灼万分,坐卧不宁。这幅画的失窃,对徐悲鸿来说是非常大的打击。血压急剧上升,卧病在床。

幸运的是,丢失两年后,此画又现身成都。徐悲鸿又以二十万现金重金购回。

《八十七神仙卷》局部

钤印:“悲鸿欢喜赞叹欣赏之章”(白文方印)

1948年重获国宝的徐悲鸿先生为此画重新装裱,补写因被窃贼挖去的跋文,重钤“悲鸿生命”印,又请著名画家张大千、画家和鉴定家谢稚柳、哲学家朱光潜等人题写跋文。此后,《八十七神仙卷》一直为徐悲鸿所保存。1953年他去世后,夫人廖静文将此画捐献给国家。

钤印:“悲鸿生命”(朱文方印)

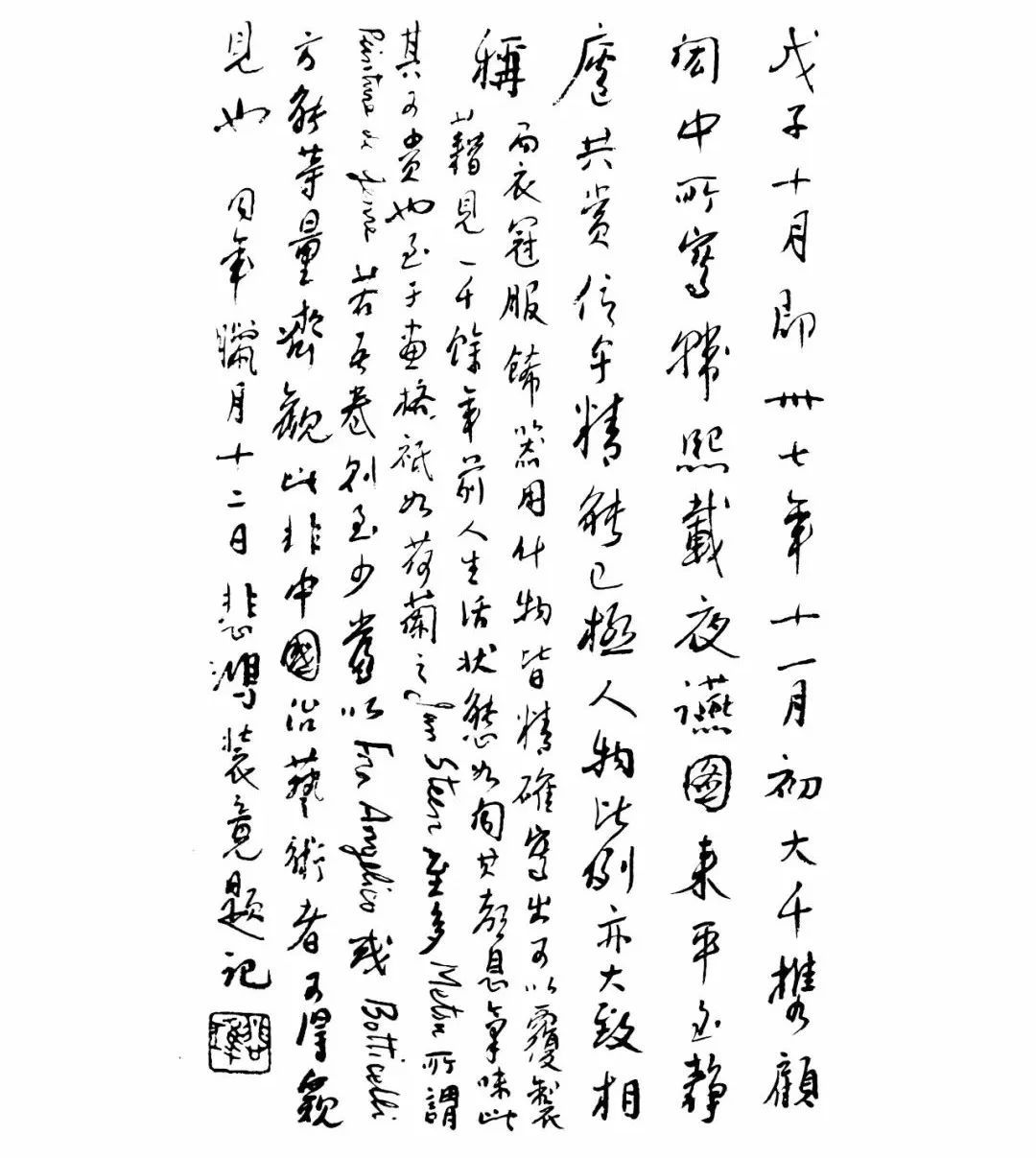

《八十七神仙卷》高30厘米,长292厘米,绢本,为白描长卷。画面主体有87位道教人物白描画像,其中有3位带有头光的主神、10名武将、7位男仙、67名金童玉女由画面右端向左端行进。画面没有任何文字。卷尾附有1948年重新装裱时的七段题跋,由前至后为:徐悲鸿跋之一、徐悲鸿跋之二、张大千跋、徐悲鸿跋之三、谢稚柳跋、朱光潜跋、艾克(GustarFcke)跋及冯至译义。

然而这么一幅让徐悲鸿视为生命的传世古画,当今几乎所有重要的官方编撰的中国历史美术作品图集都没有将它收入其中。国家文物局的《中国古代书画图目》对《八十七神仙卷》也是只字未提。中央美术学院又为什么要在“悲鸿生命”徐悲鸿艺术大展中整幅作品展出这幅曾经没有被纳入艺术史的作品呢?这其中究竟蕴含着怎样的故事呢?

艺术之争论

1938年徐悲鸿刚刚获得此画不久,约了张大千,谢稚柳等中国著名书画家人共同鉴定这幅古画,但画面展开的一瞬间,三人屏住呼吸,定住目光,激喜提拔:

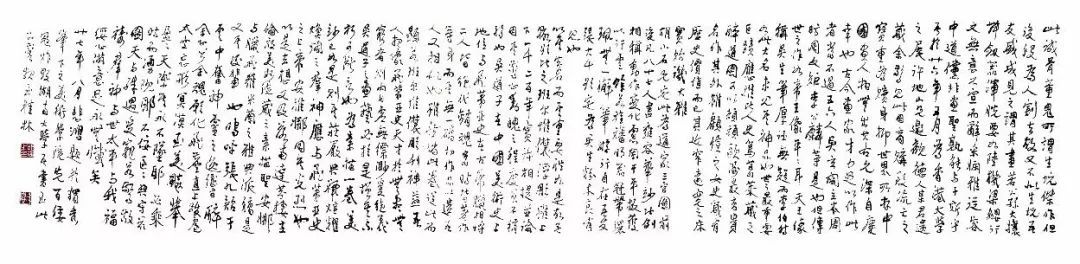

徐悲鸿题跋一

徐悲鸿题跋二

张大千题跋

徐悲鸿题跋三

谢稚柳题跋

从以上徐、张、谢的跋文,可以看出他们至少有两次关于《八十七神仙卷》年代与作者的讨论。当时他们三人都认定这是一幅唐画。

但当古画历经战乱,再此辗转反侧从新回到徐悲鸿的手中时,也就是1947—1948年间,徐、张、谢再分别题跋时,情况发生了些许变化。谢稚柳和张大千不约而同的提出新的看法,认为《八十七神仙卷》与敦煌晚唐画风相同,而不是盛唐。

朱光潜题跋

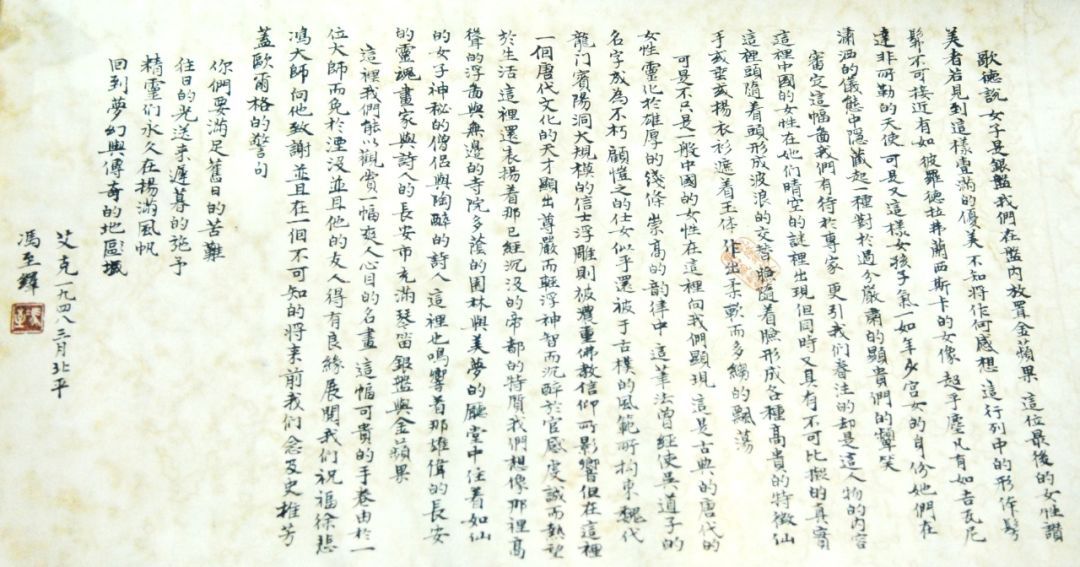

艾克(GustarFcke)题跋

冯至译义

先是谢稚柳提出了认定《八十七神仙卷》创作与晚唐的两个理由:一是敦煌壁画“于晚唐之作,行笔纤茂,神理清华,则此卷颇与之吻合”;二是见了五代南唐画家周文矩的《宫中图》,将《八十七神仙卷》与之比较,认为“风神流派质之此卷,波澜莫二,固知为晚唐之鸿哉。”张大千直接说:“悲鸿所收画卷,乃与晚唐壁画同风。”众所周知,吴道子活跃于盛唐开元、天宝年间(713—756)。

《八十七神仙卷》局部

钤印:“悲鸿生命”(朱文方印)

而另一位书画鉴定大家徐邦达则代表了另外一种反对观点,他说“徐悲鸿收藏的白描男女神仙好帝君等八十七形象一卷——应为南宋人之作。杨仁凯作为国家文物局教材的《中国书画》一书的编撰者,也表达了相同的观点。

《八十七神仙卷》局部

钤印:“枸邑跡古”(朱文鼎形印)

当时很多学者还提到了另外一幅与《八十七神仙卷》(以下简称《八十七》)十分相近的作品——被认为是宋朝武宗元的《朝元仙仗图》(以下简称《朝元》)。

黄苗子对两幅朝元图的艺术风格进行了比较,认为《朝元》似较早于《八十七》,接近与晚唐、五代的风格。

《朝元仙仗图》 58x777.5cm

一场艺术激情赞誉之争由此展开,

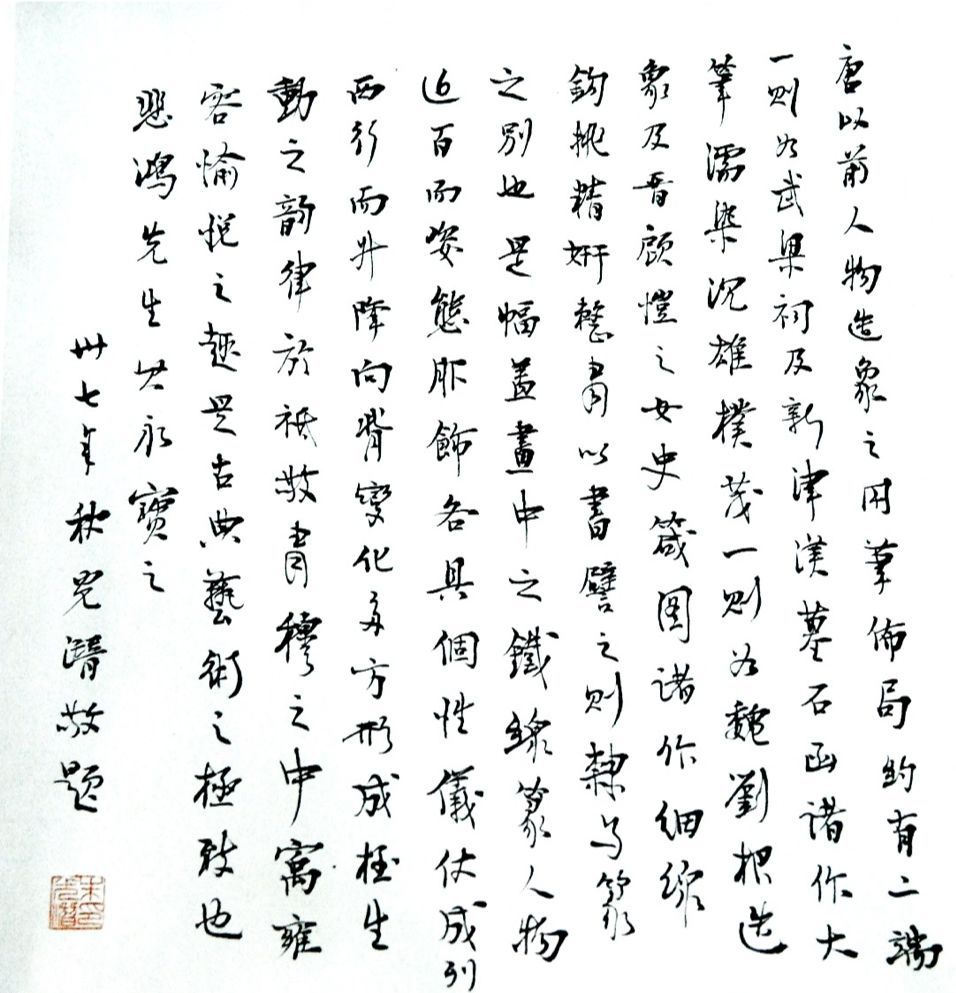

北京大学艺术学院李松:“最早把《八十七》和《朝元》联系起来进行讨论的是徐悲鸿,1937年他收购了《八十七》的时候,他就已经知道还有一张跟它类似的画。徐悲鸿当时得到这张画的印刷品,没有见原画。徐悲鸿于是对两幅画做了比较研究。从外观分析,《朝元》有58厘米高,《八十七》只有30厘米,《朝元》比《八十七》要大的多,长也是几乎长了一倍。进一步对两张画的艺术质量进行比较以后,他认为《八十七》的艺术质量比《朝元》要好的多。”

徐悲鸿对《八十七》的评价,处于一种艺术家的直觉和艺术感知力。他不是一个鉴定家,没有从一些鉴定学的角度来考虑,完全是从造型,从线条,总气势和构图这样一些方面来考虑,他看到以后他马上就想到这个应该具有一种盛唐的气势。吴道子是唐代一流的画家,这张作品是中国一流的画笔,也具有盛唐的气势,这就是他的一个理由,是从艺术品质上来做判断。

随着徐悲鸿、张大千、谢稚柳等人的谢世,处于书画鉴定界强势地位的徐邦达、杨仁恺的观点已经被普遍接受。由王朝闻主持的迄今最浩大的《中国美术史》(12卷)在20世纪末出版,其中第六卷宋代卷(上)接受工徐邦达的观点,认为《八十七》是在《朝元》的基础上加工而成的卷轴“正本”。

进入21世纪后,周积寅主编的大型图录《中国历代画目大典·战国至宋代卷》中将《八十七》作为宋代佚名作者的作品列出,并详录有徐邦达的主要观点,应为南宋人之作。国外也有学者接受徐邦达的观点,认为《八十七》略晚于《朝元》。

那么《八十七神仙卷》究竟是哪个年代的作品?

作者是谁呢?

二十一世纪初,北京大学艺术学院李松教授开始系统的研究《八十七神仙卷》。经过归纳整理,李松教授发现一个比较有意思的现象:最早提出这张画的作者、时代问题,画家和鉴定家的意见是不统一的,像徐悲鸿、张大千、谢稚柳等这些画家,他们从时代的气息的感知的角度,认为《八十七》的风格应该接近唐朝的传统;可是像徐邦达、杨仁恺这一类的鉴定家们是从题跋等一些细节来讨论,认为应该是宋朝的。

客观地说,这其实是两个不同的角度去鉴定一幅画作。从艺术品质的角度来分析,也就是画家们的角度,是有一定的道理的,比如造型、线条。尤其是线条,就白描人物长卷的线条的表现力来说《八十七》比《朝元》要好得多,笔法一致,线条关系正确。而《朝元》八十几个人的人物的脸部和一幅、器物等应该不是同一个人所画的,且笔法粗略,错误较多。

学术界还有一个观点是:认为《八十七》是临摹《朝元》。关于这一点,李松教授提出一个符合逻辑性的推断:不能够假设一个大师把历史上的一幅原作很差的画临摹成一件品质很好的画,在正常的逻辑下,我们只能够想象临摹的人会把前面的一些大师的东西临摹不出来,你临摹的艺术品质要逊一点。

关于《八十七》和《朝元》,学术界还存在一种假设:认为这两张画都是临摹品,很可能都是临摹别人的东西。也就是还存在一张年代更为久远的原画,这两张画都是临摹品,只是一个临摹的水平更高一些,一个不那么高。

这种假设其实是有依据的。

在唐宋时期,寺庙的往往会在绘画壁画之前,画一个绢本小样,以便对照绘画大幅的壁画。美术史学家的研究表明,这两幅很有可能都是壁画的“小样”。这种“小样”会在全国流传,那时候没有印刷技术,大家都是用画的方式来流传,所以有很多临摹品,他们很可能都是很多临摹品中间的两个。这个时候,有一个充满建设性的问题出现了:哪一个是时间上早一些的临摹品,哪一个是后一些的临摹品?

关于这一个问题,学术界尚没有统一的答案。

名作常被后人反复临摹,每次临摹的母本都可能不同,很难在这些母本中建立直接的谱系关系,谁也不能保证这类手卷具有“两兄弟”且历经千年劫难后碰巧都被我们看到。《八十七》和《朝元》这样像“两兄弟”一样的画作出现,是灿烂文化长河中充满戏剧性的巧合,也是值得珍视的现象。

对于《八十七神仙卷》的创作年代判断,前后相差四五百年,并且大家都不约而同的提到另外一幅同样充满争议的作品——《朝元仙仗图》。也许,这就是《八十七神仙卷》没有被纳入艺术史的原因。中央美术学院美术馆将这幅被徐悲鸿视为生命的作品完整的展出,不仅仅展出艺术本身,更是展出它和各位艺术家之间的故事,呈现它所承载的千年的文化传承,也是一种客观呈现学术批判的讨论的态度。