江兆申 —— 被遗忘的大家!

2018-09-02

江兆申以“文人画”作为专研的领域,一生中依循着文人画的传统而行,他个人与书画虽未以“文人”或“文人画”而自居,然而,在江兆申的学养中,作为主要组成部分的美术史专研与书画创作,都能够完整体现他传统文人风骨的本质与情性,皆尽以追求古代文人画审美的理想性与正统性。

从一个只有高小学历的人,到最终成为一名美术史家、书画家、篆刻家、文章家、鉴定家和诗人,这是江兆申创造的人文传奇。

江兆申,字椒原。1925年出生于歙县岩寺的一个书香门第。他家的那幢老宅,即清代乾嘉时著名词家张皋文(又名惠言)的教馆。幼时的江兆申便在这客厅的八仙桌前侍母学书,舅父指导其作画,感染着故乡的文风流韵。在传统家庭教育熏陶之下,学习制印、写诗,并得到同乡名宿的激赏。十五岁的江兆申外出独立谋生,先后担任过公私性质的文书、科员等职务,以治印和碑刻养家。1949年春转往上海,担任“监察院上海浙闽监察使”,同年5月转至台湾,此后开始他的美术史研究与艺术创作的新时期。

在江兆申身上,最大的“伯乐”是在台湾的画坛上素有“渡海三家”之称的溥心畬。1949年秋,江兆申投书并附数首五言古诗给溥心畬希望能够录为弟子,从师学习书画。但直到1951年年初,他才在台北首次拜谒溥心畬,同年春节,正式叩首拜为师,成为寒玉堂弟子。

拜为溥心畬师,都要从读《论语》、《诗经》开始。因此,有些不愿意读古文的学生,支持不了多久就不敢再上门了。溥心畬从未正式教授过江兆申画画,也从未对他的绘画习作进行过点评。在十三年中,师生两人只谈诗文,未上画课。溥对江曾经说:“我没有从师学过画。如果把字写好,诗做好,作画并不难。”这也许是原因之一。

从1951至1959的近十年间,他先后研习《杜诗全集》、《昭明文选》、《庄子》、《淮南子》、《吕氏春秋》、《列子》、《资治通鉴》以及韩愈、李商隐、苏轼、黄庭坚诸家集,打下文人必修的学养基础。

1963年9月,溥心畬因患鼻咽癌入院治疗。一天,江兆申前去探望,溥叫江兆申从自己身边的一个抽屉中,拿出一卷自己所画的山水手卷,让江兆申“好好看看”,约过了半个小时左右,江兆申将手卷收起放回抽屉中。溥心畬见此情景又说:“再仔细看看,不要放过每一个细处。”江兆申又再仔细看了一遍,并回答已经全部记清楚了。溥问:“你看这张画染了几遍?”江答:“三遍。”溥说:“一共十遍。你的画只匆匆地染了一两遍,颜色都浮在纸面上,所以山泽枯搞,毫无生气,颜色不对,慢慢的我再教你。”这是溥心畬唯一的一次与他谈论画事。

1965年5月,江兆申在台北中山堂第一次举办个人书画篆刻作品展览,这次的展览使他崭露头角,获得台湾美术界的佳评。这一次画展的成功,使江兆申遇到了命运的转折。

叶公超先生和陈雪屏先生看重江的才华,联名推荐当时只是一名普通中学教员的江兆申进入台北故宫博物院书画处,并授予其副研究员的职称。台北故宫丰富的中国艺术典藏,让江兆申有了汲取历代名家精华的优厚条件。随着职务需要,江兆申愈发深入古书画研究,精深的传统文人素养,加上本身书画创作的经验,也为学术研究与开办展览提供了有利的条件。

江兆申谈到一生的绘画经历时曾说:“我只是慢慢地画,画不好仍然继续慢慢地画,就像一道淡淡的蜗涎,缓缓地横过阶际,其实再细想,我一生的遭际也莫不如此,何仅是绘画。”回头看去,自己一生际遇其实也只是一种“随缘”,这样一步一个脚印走出的。

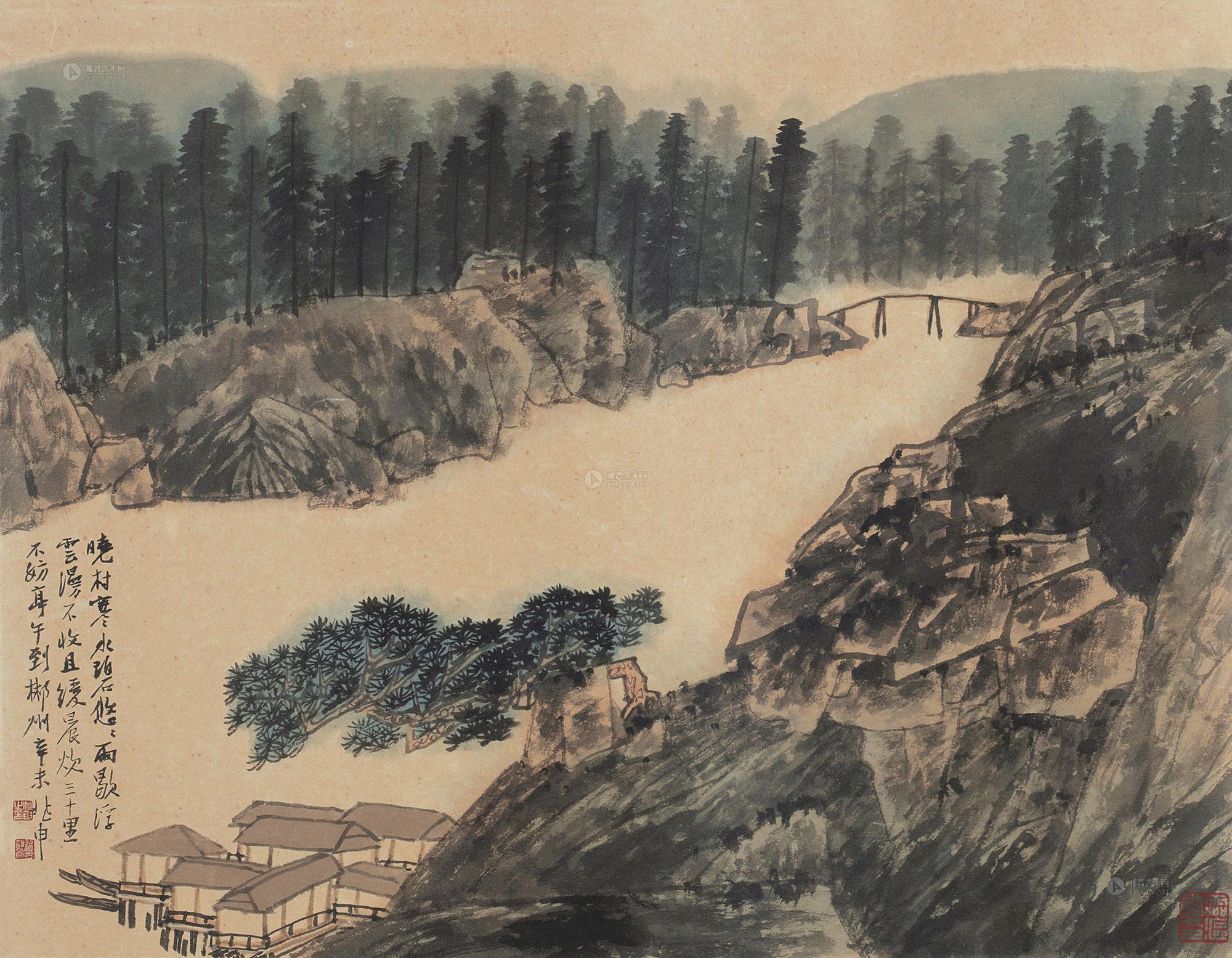

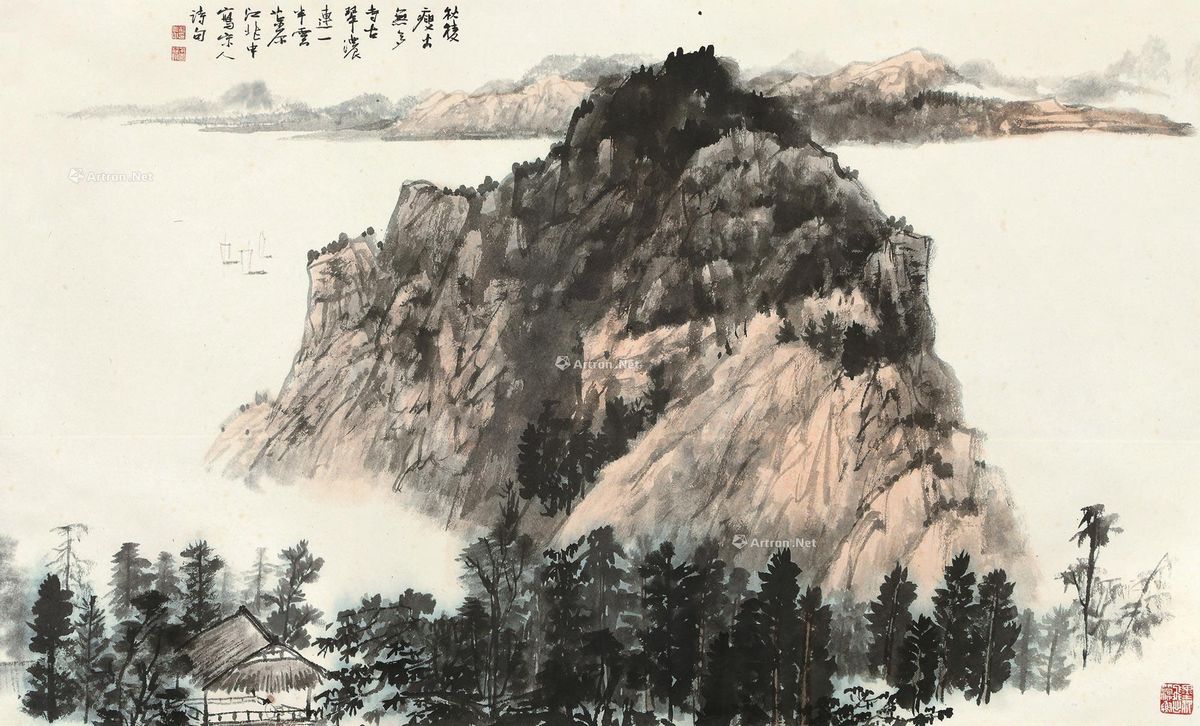

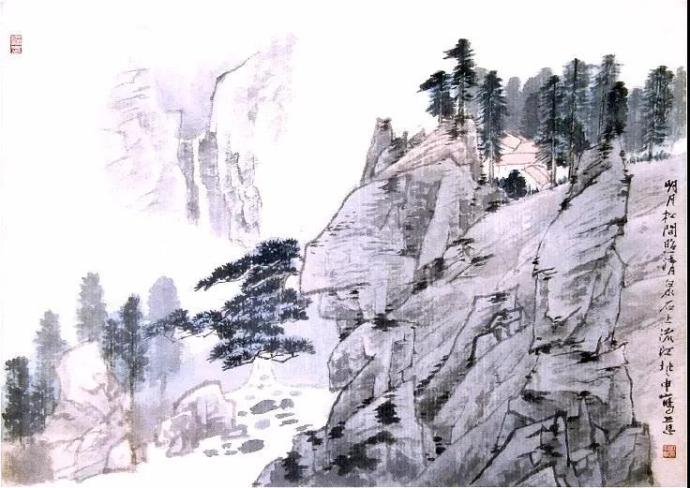

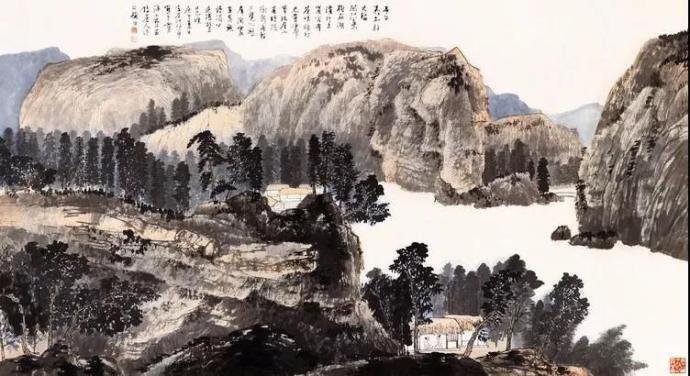

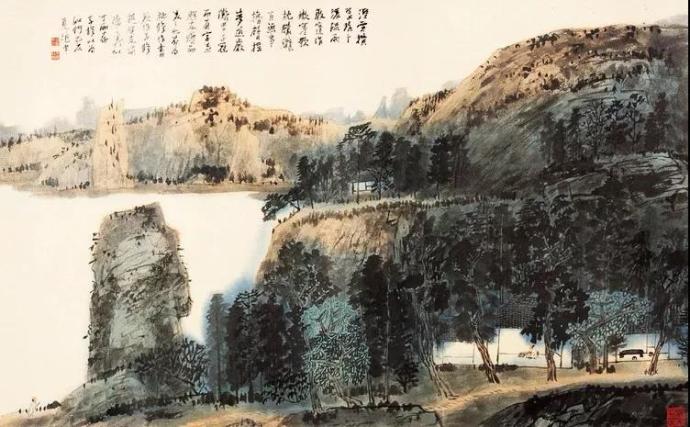

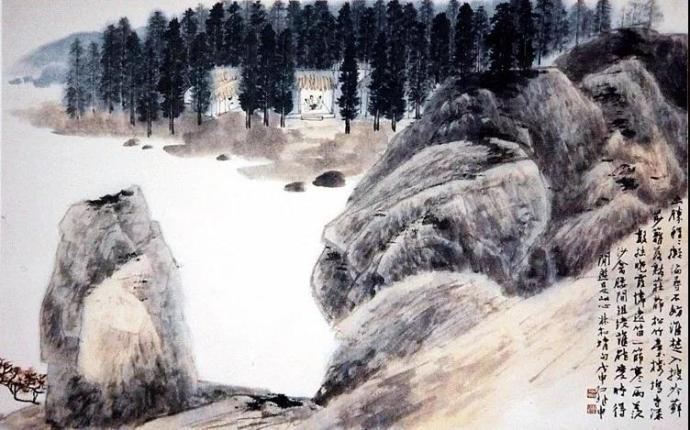

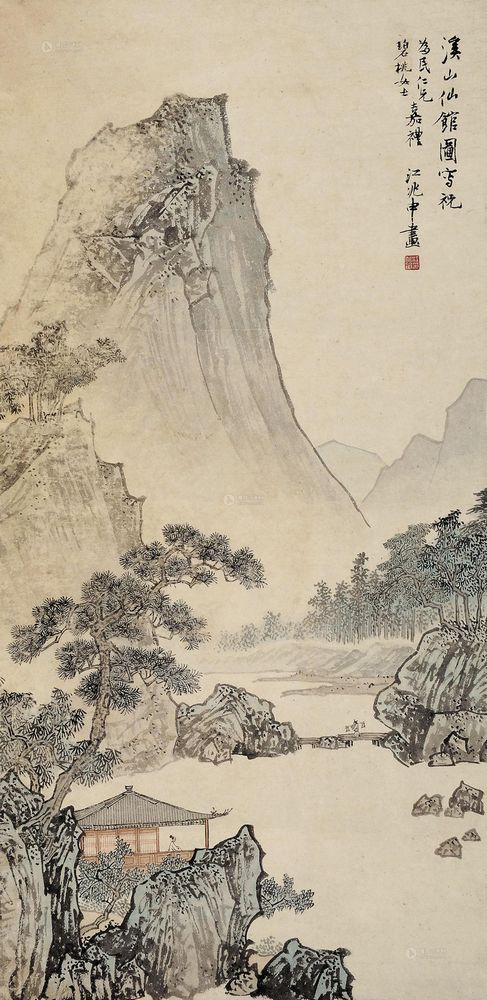

江兆申的艺术历程主要是台北故时的“摹古期”以及个人在后期写生中的“复古期”。因此,江兆申在书画上的创作均与传统一脉相承。书画大家谢稚柳先生曾评价:“以清人之笔墨,运宋人之丘壑,而泽以时代之精神气韵。”

以山水画为主的创作,同样地以传统的技法表现山川景色。这些山水画层次分明而富有变化,尤其是七十年代以来的作品,浓淡简繁相间的峰峦、疏密穿插的林术,有对比又归于统一。江的画施色不多,善用花青、储石、石绿等冷暖对比,使画面交错变化。大部分作品喜欢采用清淡的绿色调,给人以清新之感。