200年前中国油画如何畅销世界

2018-04-26

从中国出现第一幅油画开始,到中国第一代油画家们建立学术规范前,有三位画家是值得我们瞩目的。

利玛窦像 木板油画 游文辉 意大利罗马耶稣会档案馆,

可能是有史可查的由中国人画的第一幅油画作品

一位是明代万历年间(1573-1620年)活跃在中国的传教士利玛窦。

郎世宁画像 (1688-1766)

一位是清初供职于清庭皇宫的传教士朗世宁。

钱纳利自画像(1774-1852)

还有一位,则是今天这篇推文的主人公,乔治·钱纳利。

如果利玛窦与郎世宁两位走的还是高层路线。影响始终局限在皇家画院等贵族之间的话,那钱纳利走的则是民间路线,他几乎凭一己力,创造出了一个新的“外销画”行业,——也即是200年前的“大芬村”。

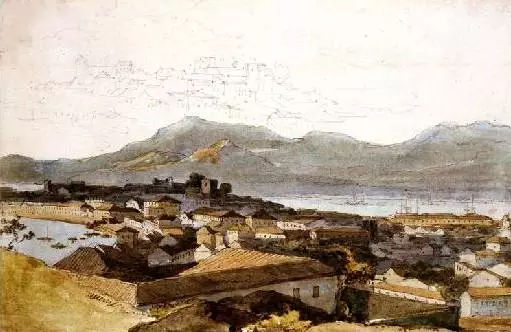

澳门街头 水彩 钱纳利

所谓民间活动:如上海的土山湾圣像制作基地、东北地区俄罗斯画家的活动。当然还有钱纳利影响甚巨的广州十三行。

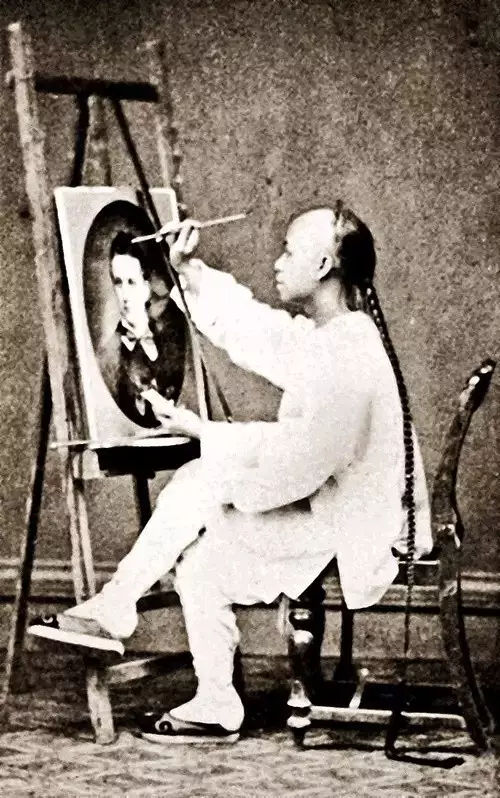

十三行外销画画师

可能也正是因为民间的缘故,钱纳利在艺术上获得了足够的自由。所以与两位前辈不同,他的画风并没有受到国画的影响,而是保留了纯正的油画语言。

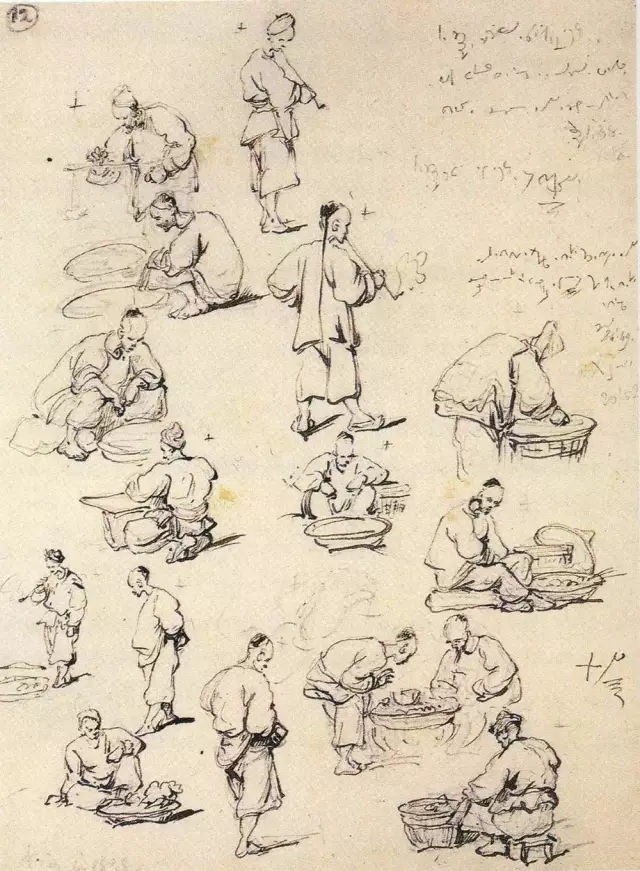

钱纳利作品

最令人惊奇的是,作为一个外来人,他看待古老中国的视角,并没有高高在上。而是以平视、平和的,甚至是以一种平民的视角来呈现他所看到的平民生活。在他的笔下,我们看不出画家自身的优越感,画中人物无论地位多么卑微,形象总是栩栩如生、惟妙惟肖。

这些画作描绘出淳朴的平民生活和社会风貌。画作中的人物不仅有富商、传教士。还有渔民、铁匠、郎中、烟鬼、挑夫、理发师,甚至乞丐。他描绘的景致多是平凡的生活场景,有农家院、小餐馆、铁匠棚、集贸市场、以及街头棋局。

中国人素描 钱纳利

这些画作不仅是优秀的绘画艺术品,更是极为珍贵的视觉记忆。它们好似电影中的特写镜头,用他强烈的视觉感受,表现出19世纪中国社会的风土人情。

钱纳利的这种视角并非刻意,而是自然天成的。因为他本人就是一个浪迹天涯的浪子画家。他1774年生于伦敦,17岁时进入英国皇家美院学习,师从著名画家雷诺兹。他擅长肖像,数次参加学院画展,得到艺术评论界的赞赏。20岁那一年,他步入职业画家生涯,但从此也开始了颠沛流离的人生。

钱纳利自画像

身为画家,他经常出入朱门大户,为名人贵妇绘制画像。这种生活氛围使他忘了自己的身世,他总是以富人自居,生活挥霍无度,时常负债累累。1802年,为了逃避债务,这位年轻的画家离开英国,渡海去了印度。到了那里,他旧习不改,经常用借来的钱充当大款。在印度的英国绅士圈子里,钱纳利有着两种截然不同的面孔:一个是画技出众的艺术家,另一个是赖账不还的无耻之徒。在印度混了二十三年之后,这位穷困潦倒的艺术家实在呆不下去了,无人再愿意借钱给他。1825年,钱纳利悄然离开印度,前往下一个躲债之地——澳门,没想到这一呆就是27年。

澳门全景图 乔治•钱纳利

总体而言,在澳门的开头几年,钱纳利在这里过得还算不错。作为来自英伦岛的知名画家,他不仅出入澳门、广州,而且还与在广东从事贸易的外商有着极为密切的交往。如“怡和祥行”的渣甸、马大臣便是钱纳利的艺术赞助人,常常订购他的画作,彼此视为知己。

洋行大班渣甸像 钱纳利 布面油彩 1830年

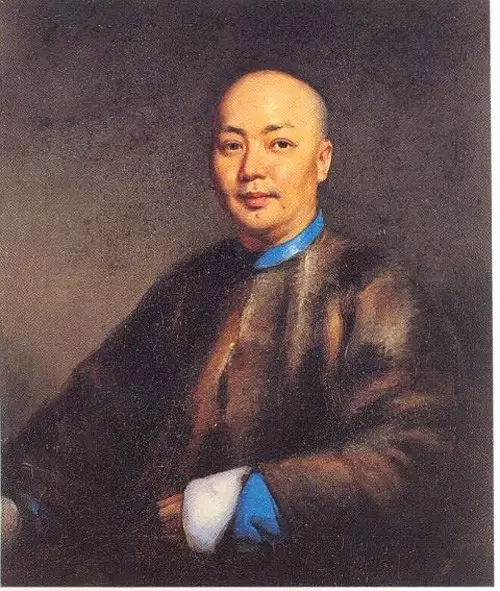

除了这些西方人士之外,十三行洋行的中国巨富如伍浩呱、卢呱的油画肖像,也是钱纳利最有特色的艺术作品。尤为值得注意的是,他为广州十三行传奇人物伍秉鉴所画的肖像还曾被送往英国皇家美院展览,被视为钱纳利的艺术杰作之一,而风行一时。

十三行富商卢呱 钱纳利 布面油彩 1830年

行商伍浩呱画像 钱纳利 布面油彩 1830年

人们都说他写实功力很强,能够用轻松、流畅的笔触勾画出人物的神韵。尤其即兴创作的肖像油画,通过描绘瞬间神情,人物性格和内心活动几乎活灵活现。一位欧洲艺术史学家也曾感慨地说,如果钱纳利留在英国,他的肯定会引起欧洲艺术界的重视,会成为一位很有名气的艺术家。

钱纳利作品

但不知是钱纳利旧习难改,还是因为世事的变故,钱纳利在澳门不过数年,生活很快又陷入了困境。在西方商船少来的淡季,他不得不开始向当地画师授课来补贴家用。不管是有心还是无意,他的这个举动使他的画风开始在华南一带广为传播。也直接地促成了当地外销画行业的兴盛。

他发现这些中国画师学得又快又好,但同时也缺乏创造和审美自觉,甚至连绘画缺点一并学去也不自知。有时候对钱纳利的摹仿,甚至到了亦步亦趋的地步。

在钱纳利的众多中国弟子之中,林呱(原名关乔昌)无疑是最出色的一位。

关乔昌自画像,也即是钱纳利学生林呱

他画的《老人头像》,曾入选英国皇家美术学院展,是最早在欧洲画展上亮相的中国画家。为了拉西方客户,林呱自称最欣赏当时西方名画家托马斯·劳伦斯,并在自己的名片上自称“中国的托马斯·劳伦斯”。这让钱纳利深感不满,(托马斯·劳伦斯是钱的老师)。他公开指责林呱只会模仿,是个拙劣的骗子,而林呱则巧妙地说自己曾为钱纳利代笔。这对师徒间的矛盾并非无缘无故,“外销画”行当看似当热闹非凡,但生意规模却始终不大。

围蓝色围巾的少女(局部) 林呱作品

1860年上半年,广州总共出口绘画作品84张,估值为125美元。而出口通草纸画1528张,估值为150美元。清代中期外销画从现有数据看,“外销画”半年最高的出口额,也仅仅是1747美元。外商开始变少,中国内地市场基本为零,以钱纳利豪侈的生活习性,其困顿可想而知。与此同时更为致命的是,钱纳利发现他的中国弟子们的收费远低于自己。而且各种“呱”字辈的画师开始层出不穷。

法国人奥尼曾在日记中写道:尽管钱纳利声称他没有转借、赠送或者出售他的作品给林呱,这位学生仍从他那里借走了许多作品。

钱纳利作品

这两位画家之间存在着竞争,主要归因于他们住在同一个地方……钱纳利的水平远远超过林呱,他每幅肖像要价50至100葡币,而林呱只要15至20葡币。由于林呱的作品便宜很多,一些不太讲究艺术性的人,更愿意在林呱那里为自己绘画,于是画家之间就产生了怨恨。更令钱纳利惊讶的是,为了提高竞争力,林呱不得不采取了“流水作业”,(可见现在大芬村的流水作业,并非独创。)

远眺香港 1855年 林呱作品

在十三行的同文街和靖远街,19世纪初已有近30家外销画的店铺,从业人员达三千人。1837年,这位法国商人奥尼尔,记录了他在林呱画室的发现:楼上,有八到十位画工拉高衫袖,将辫子盘卷于脖子上努力地工作。他们都采用流水作业形式,所以产量很高。可是画作题材单调,大都是一只船、一只鸟和一个中国人。在他们身旁,放置着已经绘好的风景画和象牙细密画,他们可以说是智慧的机器。单价持续走低,“外销画”质量自然越来越差。为了迎合外国人的猎奇心理,谁多画客店甚至还出现了专门画酷行的画种。

这些场面画师们虽未见过,但既然国外客户想要,他们到各地的阎王殿去看看,将地狱中鬼卒用酷刑虐待罪人的壁画略加模仿便行了。这些画传入西方后,曾引起了巨大的轰动,被认为是东方文明野蛮的“证据”。面对这一切,没人知道钱纳利作何感想。但从他晚年的画作中,我们却可看出一股更为随意的潦草。

钱纳利作品

这些作品很像没有画完,不知是他老了画不动了,还是有意为之。1840年,第一次鸦片战争失败。清政府被迫开放五口岸通商,广州作为唯一对外口岸优势丧失,经济逐渐萧条。

1846年,摄影技术传入香港,并迅速普及开来,给了“外销画”行业最后一击。1852年钱纳利在澳门病逝,他死后无人为其安排葬礼。他的遗体裹在草席之中,悄然入土。

这是一代传奇画家,最令人遗憾的落幕。